Die Ortsentwicklung der letzten 100 Jahre.

Wie hat sich Altengeseke in den letzten 100 Jahren entwickelt?

Ab wann gab es Strom und Zugang zu fließendem Wasser? Wie hat Altengeseke die Weltkriege überstanden? Das alles können Sie hier nachlesen.

Ausbau des Straßen- und Wegenetzes

Mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt die große Zeit des Straßenbaus. Erstmal wird im Februar 1856 über einen vorher eingebrachten Antrag der Beschluss gefasst, einen "Kommunalweg von dem Hofe des Colon Röper hieselbst und so gerade durchs Dorf bis bei dem hause des tagelöhners Anton Gösmann" anzulegen. Auf dieser Trasse existierte nur eine schmale Karrenspur.

Jahrhundertelang war eine Planung in der Anlage der Dorfstraße nicht zu erkennen gewesen. Die Hauptverkehrsbedürfnisse innerhalb der Ortschaft und von dort hinaus in die Feldflur hatten sich im Laufe der Zeit kaum verändert. An Ostwestverbindungen gab es in Altengeseke den Weg am Antegraben, dann die Fernverbindung von Anröchte fas gerade durchs Dorf über die Wachstraße weiter in Richtung Soest, und ein dritter lief von Robringhausen über den Lepperweg und den Buxot durch bzw. über den Dorfbach bis a die Kreuzung bei der Firma Lorenz Rubarth, wo schräg rechts der Hohlweg hinabführte zum alten Soestweg im Wiemeckegrunde.

Nordsüdverbindungen bestanden anfangs nur zwei; der erste verlief von Seringhausen dicht westlich der jetzigen Kreisstraße, zog durch den Grund des Wiemeckebaches (westlich der spteren Brücke) und stieg am "Hangäs" und über den heutigen Sportplatz allmählich hinauf zum Nordausgang des Dorfes, dann von dem Hofe Schröer-Gösmann immer am Dorfbach entlang vor den Höfen Stork und Spanier her bis zum Südhöfer und Bucksot und mündete in den Triftweg "nach Egelnpöten". Diese Dorfbachstraße wurde 1869 ausgebessert und erweitert; von den Grenzregulierungen waren folgende Anrainer betroffen: Röper, Spanier, Stork, Unkrüer. Östlich davon lief der zweite Weg in der Verlängerung des Siepenweges über den Schuten Hof, zwischen dem Plaß und Finkeldei hindurch über das Hofgrundstück des Borgschulten und geradeaus weiter durch die alte Steinstraße nach Altenmellrich. Das heute nicht mehr bestehende Mittelstück dieses Weges war kein öffentlicher Gemeindeweg, sondern führte als viel benutzter Abkürzungsweg über die genannten Privathöfe, bis ihre Besitzer - vor 150 Jahren? - den Weg sperrten. Der von Brinkhoffs Linde östlich der Kirche nach Süden laufende Weg nachm zum großen Teil den Verkehr des gesperrten Weges auf.

Der Teil der heutigen Soeststraße zwischen Brinkhoffs Linde und Kerstings Knapp hieß "Püttstraße"; der Name weist auf die vielen Pfützen, d.h. Wasserlöcher und Gräben hin. Von der Hofeinfahrt Kersting ging die Verlängerung des Weges einerseits in die Wachtstraße, andererseits zwischen den Häusern Ramm-Schmies und Sticht-Wagner hindurch und traf vor dem Hofe Spork auf die Hauptnordsüdachse, die Dorfbachstraße. Und damit kehren wir zum Projekt der Kommunalstraße von Röper bis Schröer-Gösmann zurück

Ausbau des Straßen- und Wegenetzes

Mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt die große Zeit des Straßenbaus.

Erstmal wird im Februar 1856 über einen vorher eingebrachten Antrag der Beschluss gefasst, einen "Kommunalweg von dem Hofe des Colon Röper hieselbst und so gerade durchs Dorf bis bei dem hause des tagelöhners Anton Gösmann" anzulegen. Auf dieser Trasse existierte nur eine schmale Karrenspur.

Jahrhundertelang war eine Planung in der Anlage der Dorfstraße nicht zu erkennen gewesen. Die Hauptverkehrsbedürfnisse innerhalb der Ortschaft und von dort hinaus in die Feldflur hatten sich im Laufe der Zeit kaum verändert. An Ostwestverbindungen gab es in Altengeseke den Weg am Antegraben, dann die Fernverbindung von Anröchte fast gerade durchs Dorf über die Wachstraße weiter in Richtung Soest, und ein dritter lief von Robringhausen über den Lepperweg und den Buxot durch bzw. über den Dorfbach bis a die Kreuzung bei der Firma Lorenz Rubarth, wo schräg rechts der Hohlweg hinabführte zum alten Soestweg im Wiemeckegrunde.

Nordsüdverbindungen bestanden anfangs nur zwei; der erste verlief von Seringhausen dicht westlich der jetzigen Kreisstraße, zog durch den Grund des Wiemeckebaches (westlich der späteren Brücke) und stieg am "Hangäs" und über den heutigen Sportplatz allmählich hinauf zum Nordausgang des Dorfes, dann von dem Hofe Schröer-Gösmann immer am Dorfbach entlang vor den Höfen Stork und Spanier her bis zum Südhöfer und Bucksot und mündete in den Triftweg "nach Egelnpöten".

Diese Dorfbachstraße wurde 1869 ausgebessert und erweitert; von den Grenzregulierungen waren folgende Anrainer betroffen: Röper, Spanier, Stork, Unkrüer. Östlich davon lief der zweite Weg in der Verlängerung des Siepenweges über den Schuten Hof, zwischen dem Plaß und Finkeldei hindurch über das Hofgrundstück des Borgschulten und geradeaus weiter durch die alte Steinstraße nach Altenmellrich. Das heute nicht mehr bestehende Mittelstück dieses Weges war kein öffentlicher Gemeindeweg, sondern führte als viel benutzter Abkürzungsweg über die genannten Privathöfe, bis ihre Besitzer - vor 150 Jahren? - den Weg sperrten. Der von Brinkhoffs Linde östlich der Kirche nach Süden laufende Weg nachm zum großen Teil den Verkehr des gesperrten Weges auf.

Keiner dieser Wege war bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts chaussiert; es waren ausgefahrene Wagenspuren, deren Löcher man allenfalls durch eine Steinpackung ausfüllte. Das durch offene Gräben abfließende Niederschlagswasser staute sich oftmals und weichte die Wege auf. Das durch den Hohlweg vom Schlepkamp kommende Wasser, am heutigen Hause Beele vorbei, floss in den breiten Graben zwischen Jaspert und Brinkhoff, vor der Einfahrtzum Schultenhof und an Kerstings Knapp. Erst später ist zwischen Jaspert und Wischer eine Kanalbrücke über das Schlepkampwasser gebaut worden.

Der Teil der heutigen Soeststraße zwischen Brinkhoffs Linde und Kerstings Knapp hieß "Püttstraße"; der Name weist auf die vielen Pfützen, d.h. Wasserlöcher und Gräben hin. Von der Hofeinfahrt Kersting ging die Verlängerung des Weges einerseits in die Wachtstraße, andererseits zwischen den Häusern Ramm-Schmies und Sticht-Wagner hindurch und traf vor dem Hofe Spork auf die Hauptnordsüdachse, die Dorfbachstraße. Und damit kehren wir zum Projekt der Kommunalstraße von Röper bis Schröer-Gösmann zurück

Verkehrs

verbindungen

Obwohl der stärkere Verkehr von Altengeseke nach der näher gelegenen Stadt Soest geht, wurde auch mit der Kreisstadt Lippstadt in den zwanziger Jahren eine regelmäßige Omnibusverbindung zunächst disskutiert und nachher auch realisiert.

Postdienststelle

"daß es eine der wesentlichsten Pflichten Ihres neuen Amtes ist, besondere Sorgfalt auf die Sicherheit der Ihnen anvertrauten Postkassengelder und Postwerthzeichen zu verwenden. Zum Zweck besserer Behütung dürfen Sie die Gelder und Werthsachen während der Nacht in Ihrem Schlazimmer aufbewahren.

Arnsberg, den 31. März 1891 - der Kaiserliche Oberpostdirektor Wächter"

Seit vielen Jahren ist die Postdienststelle im Hause Heinz Arns. Eine neuerdings durch den Nordzipfel der Altengeseker Feldflur ziehende Bundesautobahn bedeutet nur eine indirekte Verbesserung der Fernverbindungen für die Einwohner von Altengeseke, da die nächste Autobahn zehn Kilometer entfernt östlich Soest liegt.

1. Weltkrieg und Inflation

-

1904

Wegeausbesserung im Dorf und in der Feldflur, z.B. die Verbreiterung der "Bäckergasse"

-

1905/06

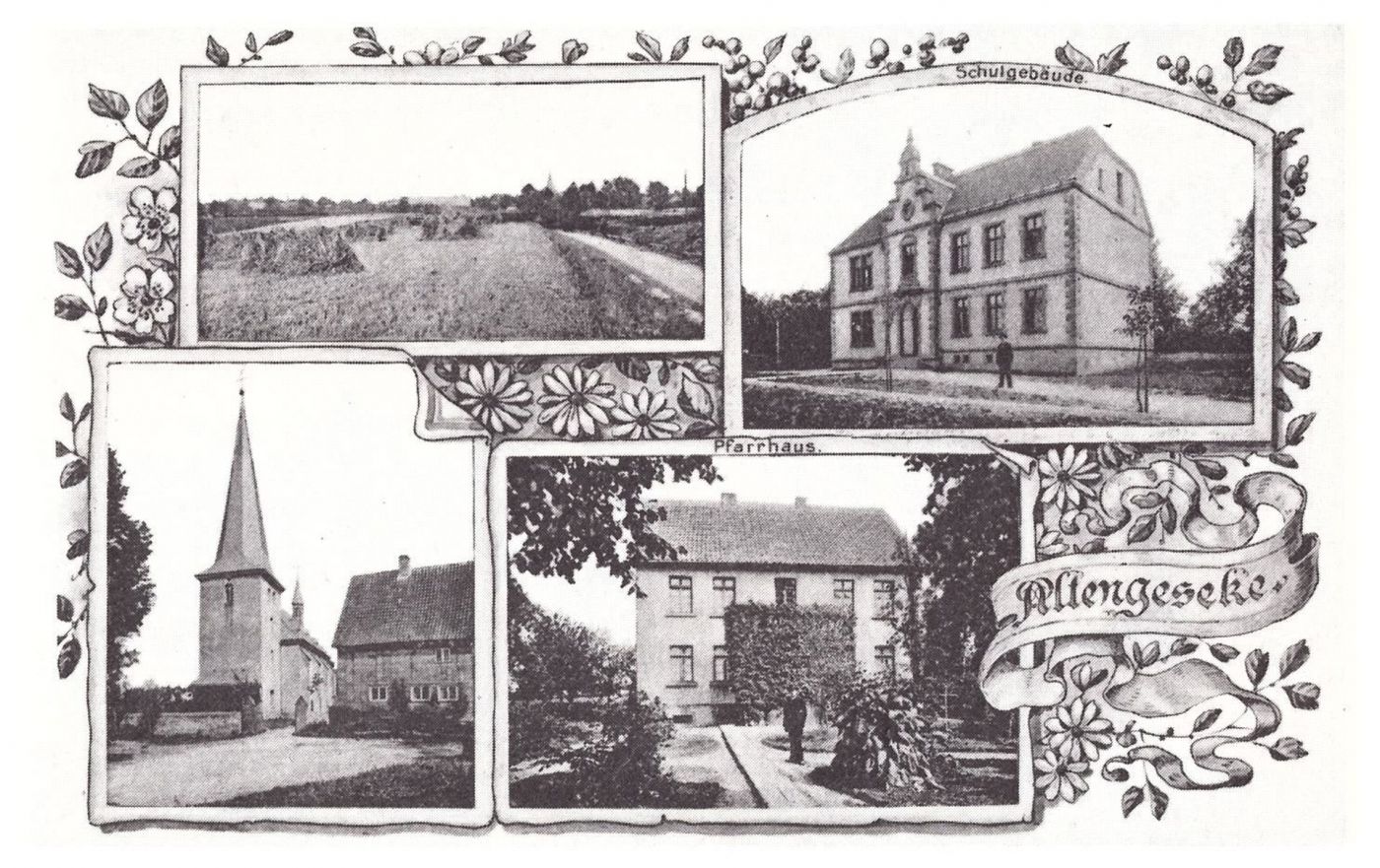

Anbau an das Schulgebäude zur Gewinnung von zwei Zimmern für die Lehrerwohnung -

1905/06

Neuanlage eines Friedhofs außerhalb des Dorfes mit Ausbau des Zufahrtsweges -

1907

Erweiterung des Weges zur Schmiede des Josef Rubarth

-

n.a.

Ergänzung des Feuerwehrbedarfs: 60lfd. Meter Schlauch, Trockenmast, zwei Steigeleitern

-

n.a.

Wahl der Waisenpflegerinnen: die Hebamme Frau Fach und die Lehrerin Fräulein Rodehüser

-

1907/1918

Unterstützung des Ziegenzuchtvereins durch eine Beihilfe von 70 Mark (später 300 Mark)

1. Stellmacher Anton Kühle

2. Schmiedemeister Franz Gösmann

3. Arbeiter Wilhelm Wilhelms

4. Arbeiter Friedrich Kirsch

5. Maurer Josef Goebel

6. Ackerer Theodor Kemper

7. Landwirt Theodor Schmitz

8. Landwirt Anton Hesse

9.Zimmerer Viktor Gösmann

10. Schneidermeister Franz Schütte

11. Arbeiter Viktor Dahlhoff

Im Jahre 1921 fand eine Verrohrung der Gräben an der Steinstraße und in der Kirchstraße statt mit 30- bzw. 40-cm-Rohren. -1922 wurde eine Beteiligung der Gemeinde an der Einrichtung einer Omnibus nach Lippstadt zurückgewiesen, da ein Bedürfnis für die Linie nicht gegeben sei.

Im folgenden Jahre zeigten sich die Folgen einer allgemeinen Rezession; eine gravierende Inflation erschütterte das Wirtschaftsgefüge Deutschlands. Die Erscheinungen und Auswirkungen dieser Inflation der Jahre 1923/24 im einzelnen aufzuzeigen, ist hier nicht der Platz. Einige Beispiele mögen genügen:

Ein gewöhnlicher Brief kostete im September 1923 schon 250.000 Mark, wie die Briefmarkensammler vielleicht wissen mögen. -Die Gemeinde Altengeseke nimmt an Pachtgeldern für ihre Ländereien vom 1. bis 15. November 1923 rund 650 Milliarden Mark ein. - Der Hebamme Frau Fach wird die jährliche Beihilfe von 300 Mark am 18. August auf 4.000.000 Mark erhöht. - Der Verkaufspreis eines Baugrundstücks an Anton Gösmann am 2.11.1923 wird auf der Basis von 75 Zentnern Roggen pro Morgen berechnet. -Das Kostgeld für meine persönliche Unterbringung in einem Schulinternat wird nicht mehr in Geld entgegen genommen, sondern mit einer Fuhre Kartoffeln beahlt, die der Küster Joeks eines Tages in Büren ablieferte.

Die Versorgung mit elektrischem Strom

Die Versorgung des Kreises Lippstadt mit Elektrizität war schon in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg mit den Entwürfen für Energielieferungsverträge in die Wege geleitet worden. Doch der Ausbau eines Stromversorgungsnetzes kam durch den Ausbruch des Krieges ins Stocken. Das Elektrizitätswerk Westfalen in Bochum sah die Versorgung des Industriegebietes an der Rhur als vordringlich an. Da der ländliche Kreis Lippstadt deswegen immer wieder zurückstecken musste, schritt er schließlich mit neun Landkreisen des Münsterlandes zur Gründung des Elektrizätsamtes Münster GmbH. Die ersten Hochspannungsleitungen über Land wurden angelegt und der Ausbau des Ortsnetzes begonnen. Das Elekrizitätsamt Münster vereinigte sich mit dem Bochum-Dortmunder Elektrizätswerk zu den Vereinigten Elektrizitätswerken Westfalen (VEW). Die Petroleumknappheit während des Krieges war dem Ausbau förderlich.

Nach Fertigstellung einer Umschaltstation in der Nähe der Kirche konnte im Dezember 1919 das Ortsnetz Altengeseke nach den umfassenden Arbeiten von Lorenz Rubarth in Betrieb gesetzt werden; es war eine Anlage für 45.000 Mark; Gesamtkosten spüter 200.000 Mark.

Durch die Einführung des elektrischen Stroms änderte sich das dörfliche Leben in vielen Bereichen. Die gute alten Petroleumlampe musste der Glühbirne weichen.; und an Stelle des altgedienten papierenen Fidibus zum Feuerholen und Anzünden sowie des bald aufkommenden Streichholzes genügte nun eine kurze Drehung des Knipsers. Stallaterne und Kerzenlicht, die so manche romantische Stimmung in Stuben und Ställen hervorgezaubert hatte, wurden durch ein nüchternes Licht verdrängt.

Für die Landwirtschaft gab es große Erleichterungen durch neue Maschinen und Geräte. Die beim Dreschen bislang zum Dorfbild gehörende, mit Kohlefeuerung uns Wasserdampf angetriebene Lokomobile machte einer elektrischen Antriebsmaschine Platz. Bis zur Anlage einer elektrischen Straßenbeleuchtung ist jedoch noch viel Zeit vergangen; sie wurde erstmals 1928 im Gemeinderat erörtert.

Was einst durch Menschenwerk und Pferdekraft betriebenwurde, leistete fortan die elektrische Maschine. Da gab es z.B. früher hinter der Scheune des Hofes Deimel gt. Bastert, links von der Einfahrt zum Schultenhof einen Göpel. Ein waagerecht montiertes Antriebsrad wurde mittels eines zugbalkens von einem im Kreise gehenden Pferd in rotierende Bewegung versetzt. Durch gezahnte Kegelräder übertrug sich die Bewegung auf eine unterirdische Welle, die in der Scheune eine (motorlose) Maschine betrieb, die zum Häckselschneiden und anderen Arbeiten verwandt wurde.

Eine Umgestaltung des gesamten bäuerlichen Betriebes hat sich in diesem jahrhundert vollzogen. Es war jedoch nicht nur die Elektrizität, sondern auch die Verwendung der mit Otto- und Dieselmotoren angetriebenen vielfältigen Ackergeräte, die den Prozess einer völligen Umwandlung einleiteten. Auch das bäuerliche Leben und Wohnen nahm andere Gestalt an. Werden die alten Höfe den etwas namenlosen Zweckbauten einer modernen Landwirtschaftsmaschinerie weichen? Es sind jedoch Ansätze und Anzeichen dafür da, dass nicht unbedingt ein abrupter Stilbruch die alten Formen völlig verdrängen muss.

Der Wasserversorgungsplan des Kulturbaumamtes ging dahin, auch die weiter unten am Hellweg gelegenen Gemeinden in das Großprojekt einzubeziehen. Das stieß aber auf starken Widerstand, da man auf die reichen Quellen in Erwitte und Westernkotten hinwies. Erst als Geologen und Hydrologen feststellten, dass dies aus den Ackerflächen versickerte Wasser, das ohne Filterung in den Hellwegquellen hervorbrach, zu viele Colibakterien enthielt und für den menschlichen Verzehr höchst gesundheitsschädlich war, liess man sich überzeugen.

Weitere Untersuchungen konnten ein reichliches Vorkommen gesunden Wassers im obenren Lörmecketal bei Kallenhardt nachweisen. Nachdem in den rund 40 betroffenen Gemeinden die teils leidenschaftlichen Wogen des Für und Wider geglättet waren, wurde ein Zweckverband gegründet, der für die Durchführung des Unternehmens erhebliche Zuschüsse von Staat und Provinz erhielt. Es dauerte noch bis in die Mitte der dreißiger Jahre, ehe 1934 über einen Wasserbehälter auf der Höhe zwischen Altengeseke und Altenmellrich - Anlage durch Linnenbrüger - das kostbare Nass bis an die Zapfstellen des Dorfes gelangte.

Die Versorgung mit Lörmeckewasser

Die Jahre des Nationalsozialismus

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialistenhat sich im Grunde in der Gemeindeverwaltung von Altengeseke nichts Wesentliches geändert. Der seit 10 Jahren amtierende "Gemeindevorsteher" Adam Wilmes blieb unter neuer Bezeichnung "Gemeindeschulze" zunächst weiter im Amt. Erst fünf Monate später werden neue Gemeinderäte eingeführt und vereidigt. Von einer Wahl ist nicht die Rede, Es heisst:

Der unten 1 aufgeführte Gemeindeälteste ist als oberster örtlicher Leiter der NSDAP und der unter 2 als örtlich rangältester Führer der SA auf die Dauer seines Amtes in der NSDAP berufen worden"

ferner "wurde denselben eröffnet, dass sie durch den Herrn Landrat in Lippstadt zu dem Ehrenamte eines Gemeindeältesten mit Wirkung vom 1. August 1934 berufen worden seien". Dann folgt die Vereidigung mit dem Schwur: "Ich werde Volk und Vaterland die Treue halten, Verfassung und Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe!"

Von sechs Räten sollen alle zwei Jahre zwei durch das Los ausscheiden und durch neue ersetzt werden. Von Zeit zu Zeit findet eine Sitzung unter der Leitung des Kreisleiters der NSDAP statt. Im nächsten Jahre schon haben wir statt des Gemeindeschulzen einen Bürgermeister und neben (unter?) ihm 10 Gemeinderäte.

Vom 12.07.1936 trit an die Stelle des demokratischen Mehrheitsbeschlusses der Versammlung die stets wiederkehrende Formel: " Nach Anhören der Gemeinderäte beschliesse ich, dass.....Der Bürgermeister N.N."

Trotz all dieser mehr äußerlichen Veränderungen in der Verwaltung ist aus dem Protokollen bis zum Ende der NS-Äre nichts wesentlich Verschiedenes zu früher zu entnehmen. Es wird beraten über die alltäglichen Probleme und Vorkommnisse des Gemeindelebens- Gegen Kriegsende sind die Protokollbücher durch den nachmaligen Bürgermeister Luig im Kaff seiner Scheune versteckt worden, um diese wichtigen Dokumente nicht in die Hände der Amerikaner fallen zu lassen, womit sie warscheinlich unwiederbringlich verloren gewesen wären. Nur vier Blätter des letzten Bandes (31-34 und 43-46) sind herausgetrennt worden und auch später nicht wieder zum Vorschein gekommen.

Man weiss aus dem Munde der damaligen Gemeindeverordneten, dass as Naziregime geplant hatte, nach dem einkalkulierten Erwerb der ehemals deutschen Ostgebiete die dortigen Güter mit reichsdeutschen Bauern zu besetzen; soviel ist von Altengeseke bekannt geworden, das bis auf drei Bauern alle größeren Hofbesitzer zur Aussiedlung in den Osten vorgesehen waren. Namen sind nicht bekannt geworden. Das "Tausendjährige Reich" hatte nur kurzen Bestand, dann war der Weg für eine Demokratie wieder frei. Ein Schreiben des Amtsbürgermeisters an den Ortsbürgermeister Adam Nübel vom 27.7.1945 lautet. "Die bisherigen Beigeordneten der Gemeinden sind aus Ihren Ämtern entlassen worden.

Auf Anordnung des Herrn Regierungspräsidenten sind neue Beigeordnete nach demokratischen Gesichtspunkten zu berufen. Im Benehmen mit der Gemeindebehörde bestelle ich Sie zum 1. Beogeordneten Ihrer Gemeinde...Diese Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und unter der Mitlitärregierung..." - In den folgenden Jahrzehnten lautet die Formel für die Vereidigung des Bürgermeisters:

"Ich schwöre, dass ich nach bestem Wissen und Können das Grundgesetz, die Verfassung und die Besetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Gemeinde gewissenhaft erfüllen werde. So wahr mir Gott helfe"

Weitere geschichtliche Daten

-

1942

...wurde der Grundstock zu einer Volksbücherei der Gemeinde gelegt; ihre Betreuung wurde dem Lehrer Kaiser anbefohlen.

-

1946

...erfolgte eine Beschwerde der Gemeinde Altengeseke an den Landrat wegen einer zu starken Belegung des Ortes mit Evakuierten und Ostflüchtlingen.

-

1957/58

wird (vorrübergehend) eine 3. Lehrstelle eingerichtet; die erste Lehrstelle wird zu einer Hauptlehrstelle erhoben.

-

1960

...wird die seit 1933 disktutierte Trennung von Kirchen- und Schulamt durchgeführt.

-

1962

...Veranlasst die gemeinde eine Aufstellung eines Flächennutzungsplans nach den Weisungen des Bundesbaugesetzes über die bauliche Nutzung der Grundstücke.

-

1965

...wird der Bau eines Kleinkaliberstandes beschlossen, welcher in das Eigentum der Schützenbrüderschaft gegeben werden soll.

-

1966

Die Selbstständigkeit der Gemeinde Altengeseke hörte mit dem 31. Dezember 1966 auf. Altengeseke wurde zu einem Ortsteil der größeren Gemeinde Anröchte.

Ausbau der Ortsdurchfahrt

Die letzte große Baumaßnahme, die das Gesamtortsbild Altengeseke erheblich veränderte, hat eine 50jährige Vorgeschichte. Schon zwischen den beiden Weltkriegen hatten sich einige Engpässe in der alten Straßenführung bei der Begegnung größerer Fahrzeuge als hinderlich und gefahrvoll erwiesen, auch für die Fußgänger, für die kein Gehsteig vorhanden war. Besonders gefährdet war der Verkehr an Jasperts Scheune, am Hause Harlinghausen, am Hof Ludwig-Vedder und zwischen Remmert und Sudhöfer, ganz zu schweigen von der vollig unübersichtlichen scharfen Kurve zwischen der Scheune Kemper und dem hause Ramm.

Der erste Plan für einen Ausbau der jetzigen L474 lag bereits 1932 vor; und 1938 wurden auch schon Besprechungen mit dem Anliegen über Grunderwerb und Abbruch von Gebäuden geführt; neue Fluchtlinien wurden abgesteckt. Doch kamen 1939 alle Vorbereitungen infolge des Kriegsausbruchs zum Erliegen.

Nach dem Krieg duerte es geraume Zeit, bis dasalte Vorhaben wieder aufgegriffen wurde. Das Straßenamt Paderborn, das für die ehemalige Provinzstraße zuständig war, leitete 1972 unter Beteiligung der lokalen Behörden eine Planfeststellung ein. Nach der kommunalen Neuordnung vom Jahre 1975 wurde die Ortsdurchfahrt eine Landstraße, L474. Und dann war es das Straßenbauamt Meschede, das für den Ausbau verantwortlich zeichnete, neue Verhandlungen mit dem Anliegen führte, den Abbruch von Gebäuden veranlasste und im Frühjahr 1981 großzügig den Ausbau der neuen Straße mit Gehweg und Abwässerkanal in Angriff nahm.

Schon während der ungeheuren Erdabtragung in der Dorfmitte wurde die Arbeiten wohl von gelegentlichem Kopfschütteln verfolgt. Als die enorme Straßenbreite zwischen dem Hof Kersting-Fiege und Andreas Jöeks mit den verbreiterten Einmündungen der Nebenstraßen sich abzeichnete, wurden auch kritische Stimmen laut. Sie schwollen zu einem Protestschrei an, der auch in der Tagespresse seinen Ausdruck fand, als die Friedenseiche, die nach dem deutsch-französischen Krieg 1871 gepflanzt worden war, der Motorsäge zum Opfer fiel. Ob man den Gedenkbaum, der nach den Bauplänen etwa drei Meter in die Fahrbahn hineinragte, in einer begrünten Verkehrsinsel hätte erhalten können, kann hier nicht beurteilt werden. Ans nach Beendigung der Hauptarbeiten im Herbst 1982 eine Baukommission die neue Straße zur Begutachtung in Augenschein nahm, fielen die Worte: "Heute würde man manches anders machen!".

Die weite, an städtische Maße erinnernde Betonbahn hätte man vielleicht mit mehr Rücksicht auf den Charakter des Dorfes weniger aufwendig projektieren können.

Doch meldeten sich auch damals schon Stimmen einer positiven Stellungnahme, wie etwa im Informationsblatt der CDU Anröchte, Nr. 1/82: "Altengeseke hat durch die neue Straße im Gesamtbild, wie im Detail erheblich gewonnen. Auch wenn viele Grünsandsteintrockenmauern gefallen sind, so ist doch heute bereits der Wille der Anlieger zu sehen, neue Grundstückseinfassungen im alten Stil zu errichten, die sich nach unserer Auffasung hervorragend in das Dorfbild fügen. Als zweckmäßig haben sich auch die beiden Böschungen an der Ortseinfahrt von Soest her erwiesen; sie nehmen sicherlich den Schlauch- und Hohlwegcharakter weg, der entstanden wäre, wenn hier ca. 2,50m hohe Mauern erstellt worden wären."

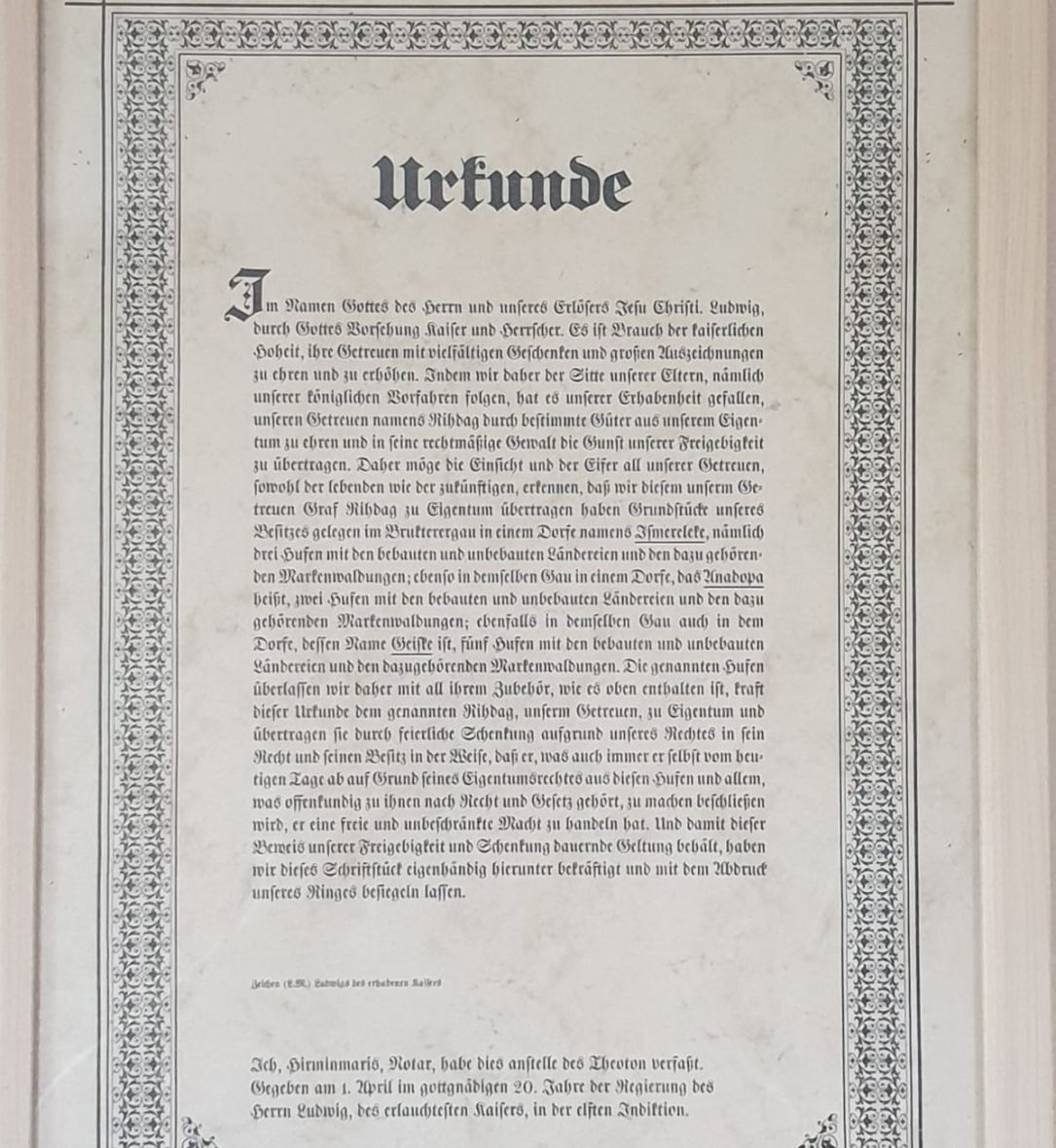

Die unter der Friedenseiche vorgefundene Urkunde hat folgenden Wortlaut:" Altengeseke den 22. März 1871. Heute pflanzten wir diese Eiche zum Andenken an den Frieden, welcher nach dem fürchterlichen Deutsch-Französischen Kriege mit Frankreich im Jahre 1871 abgeschlossen worden - unter der Leitung des Vorstehers Sültrop-Stork, Pastor Meyer und der ganzen Gemeinde; die Festrede hielt Joseph Gröblinghoff."